- 会社でパワハラを受けている。

- パワハラの相談場所が分からない。

- パワハラを相談したらどうなるのかを知りたい。

職場でパワハラを目撃したことはありませんか?

もし今パワハラを受けて困っているのなら、泣き寝入りするのではなく行動に移さない限り逃きるのは困難です。

このブログでは、パワハラの種類や相談件数などを取り上げながらパワハラ防止法とは何かを紹介します。

後半では、パワハラの相談窓口である「会社」「労働局や労働基準監督署内に設置してある総合労働相談コーナー」「弁護士」の3つの特徴とメリット・デメリットを紹介しながら納得のできる相談方法を見つけてもらい解決に向かって貰えればと思います。

パワハラとは?

パワハラとは、正式名をパワーハラスメントといい、職場で働く者に対して優位性を利用して精神的・身体的に苦痛を与えたり職場環境を悪化させたりする行為をさします。

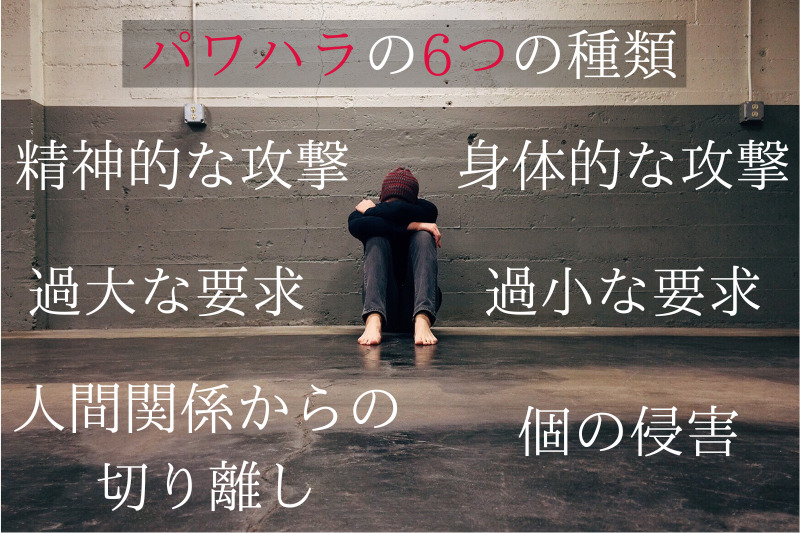

パワハラの6つの種類

| パワハラの種類 | 内容 | 発生率 |

| 精神的な攻撃 | 人前で叱責される。 必要以上に長時間叱る。 | 74.5% |

| 身体的な攻撃 | 叩く・殴るなどの暴行。 | 13.3% |

| 過大な要求 | 仕事をおしつけて帰宅。 | 16.9% |

| 過小な要求 | 雑用だけを命じられる。 | 6.3% |

| 人間関係からの切り離し | 孤立させたり促したりする。 | 20.6% |

| 個の侵害 | 私的なことを過度に立ち入る。 | 15.5% |

パワハラは「精神的な攻撃」が大半で、続いて「人間関係からの切り離し」です。

パワハラの発生原因のほとんどは上司からとなっており、続いて先輩同僚同士となります。

精神的な攻撃は、加害者からすると自覚がなかったり相手のことを思って発言したなどと自分本位の考えで相手を傷つけることが多いです。

人間関係からの切り離しは、自分の考えと違ったり思い通りにならなかった場合に発生しがちです。

立場が上の人間は、その優位性に溺れ相手を見下したり道具のように使っては絶対にいけません。

パワハラの基準は、曖昧な点が多く人によって感じ方が違うため認定されるためには十分な証拠が必要となります。

パワハラの相談件数

| 総合労働相談件数 | 124万2,579件 |

| 法制度の問い合わせ | 83万8,913件 |

| 労働基準法等の違反の疑い | 17万70件 |

| 民事上の個別労働紛争相談件数 | 28万4,139件 |

| 助言・指導申出 | 8,484件 |

| あっせん申請 | 3,760件 |

総合労働相談件数は、毎年100万件以上の相談があり、今回とりあげているパワハラに関する項目は「民事上の個別労働紛争相談件数」になります。

28万4,139件

| いじめ・嫌がらせ | 自己都合退職 | 解雇 |

| 86,034件 | 40,501件 | 33,189件 |

総合労働相談の中で「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は86,034件となっており、かなりの労働者がパワハラの被害を受けていることが分かります。

その他の「自己都合退職」や「解雇」などもパワハラが起因している可能性もあるため、パワハラ被害はさらに多いはずです。

総合労働相談コーナーに足を運ぶまで追い込まれた相談件数が86,034件なので、表に出てないパワハラ被害者は2倍3倍と多いはと思われます。

初めに相談する場合のほとんどが、会社に相談します。

それでも解決できなかった件数が86,034件ということは、一体どれほどの人がパワハラで困っているのか恐ろしく感じます。

パワハラ防止法とは?

2019年5月に改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が成立しました。

- 大企業:2020年6月より施工。

- 中小企業:2022年4月より施工。

企業側は雇用管理上必要な措置を講じることが義務となり、適切な措置を講じなければ是正指導の対象となります。

雇用管理上必要な措置とは

- 企業(事業主)によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発。

- 苦情などに対して必要とされる相談体制の整備。

- 被害を受けた労働者へのケアや再発防止。 等

企業側は、雇用管理上労働者のために、パワハラを防止しなくてはなりません。

相談窓口を明確化し、相談内容を厳密に管理し、被害を受けた労働者に対してケアや再発防止に努める必要があります。

パワハラの相談の優先順位

- 会社のパワハラ相談窓口

- 労働局・労基署設置の総合労働相談コーナー

- 弁護士

①会社内の相談窓口へ

パワハラの相談は、社内にある相談窓口に問い合わせるのが一般的です。

パワハラ防止法により一般的な企業は窓口を設置し改善に向けて対応しなくてはなりません。

しかし、パワハラ防止法には罰則規定はなく、各企業で取り組むことになるため、システムが未熟な場合に相談後トラブルに発展する可能性もあります。

- 会社にパワハラの実態を把握してもらえる。

- 最小限の被害で解決できる。

- 加害者と関わらないよう配置転換をしてくれる。

- 会社に居辛くなる。

- 加害者から不当な交渉を受ける。

- 情報漏洩が起きる。

- 報復人事を受ける。

②労働局・労基署設置の総合労働相談コーナー

会社に相談して解決しなかった場合は、総合労働相談コーナーに相談することが一般的です。

労働基準監督署は、パワハラの相談を受け付けてないので、労働局や労働基準監督署内に設置してある総合労働相談コーナーに相談する必要があります。

総合労働相談コーナーでは、「個別労働紛争解決制度」(助言・指導・あっせん)を受けることができますが、あくまで被害者の見方としてではなく仲裁役として参加してくれます。

- 年間相談8万6,000件のノウハウから助言、指導を受けることができる。

- 匿名の相談も可能なのでバレる心配がない。

- あっせん委員による調査や当事者間の仲裁に入ってもらえる。

※「助言・指導」「あっせん」を依頼した場合

- 会社に居辛くなる。

- 加害者から不当な交渉を受ける。

- 報復人事を受ける。

- 「助言・指導」「あっせん」に強制力はない。

③弁護士

どこに相談しても改善されず、どうしても納得いかない場合は弁護士に相談することになります。

一般的には、会社側への交渉、和解が難しい場合、労働審判手続きを行い最終的には控訴となります。

控訴の場合、損害賠償請求になりますが、デメリットして高額な費用が掛かることです。

- 控訴にかかる相場:50万~100万円

- 慰謝料の相場:50万~100万円

場合によっては高額の費用を弁護士に支払うだけではなく、パワハラの「証拠」や「各窓口に相談した記録」、「通院記録」などを集める時間と労力がかかります。

- 労働審判手続きの場合:解決まで2か月程

- 控訴の場合:解決まで1年程度

お金と時間を使ってでも白黒はっきりつけたい場合は、弁護士に相談することを勧めますが、出来る限り当事者同士に負担が少ないよう和解できることをおすすめします。

- 法的措置をとることができる。

- 慰謝料を請求することができる。

- 起業イメージを損なうことができる。

- 加害者に社会的報復措置を行える。

- 会社に居辛くなる。

- 加害者から不当な交渉を受ける。

- 報復人事を受ける。

- 転職活動に悪影響がでる。

- 敗訴する場合がある。

- 弁護士費用が高額。

- 解決まで1年かかる場合がある。

パワハラを受けた時の選択と行動

パワハラを相談したり訴えるには、かなりのリスクが伴い、被害者が報われにくい環境となっているのが現状です。

初期の段階で会社に相談し対策を講じてくれるようなら仕事も続けていけますが、改善もされずトラブルが発生しさらに酷いパワハラを受ける可能性もあります。

パワハラに耐えられない場合は退職

会社に相談してパワハラがなくならないのなら、会社としても問題ですし、そんな会社や人間と仕事をしても、いつか心が壊れてしまいます。

厳しいようですが、今の会社を諦めて新しい職場を探す方が心と体を守るポジティブな選択です。

退社後なら、控訴しても加害者と関わることはありませんし、別の仕事で働きながら戦うこともできます。

被害者が弱い立場になる間違った世の中ですが、逃げるのではなくトラブルを回避したと考えて貰いたいです。

別の部署にはなりますが私の会社も以前は多くのパワハラ被害がありました。

さすがに弁護士まで発展したケースはありませんが、ほとんどの方が退職を選択し、後日「転職してよかった」と連絡を貰うことが多かったです。

高齢になると給料が減ったとの声も聞きましたが、人間関係が良好の方が幸せと伺っています。

まとめ

- パワハラの多くは上司からの精神的な攻撃。

- 総合労働相談に寄せられた、いじめや嫌がらせは年間86,034件。

- パワハラ防止法は大企業・中小企業に施工されている。

- パワハラを相談する順番は、①会社の相談窓口②総合労働相談コーナー③弁護士。

- 耐えがたいパワハラには退職を選択肢に。

人間に優劣や上下関係がある以上パワハラは無くならないのかもしれません。

たった一人の人間のせいで人生を無茶苦茶にされる思いは、私も経験があるのでよく分かります。

給料や就きたい職業も大事ですが、あなたの心と体を労われる会社に出会えることをお祈りします。