皆さん誰でも一度は仕事を辞めたいと決断したことがあるのではないでしょうか?

日本労働調査組合の調査では35.8%の従業員が退職もしくは転職を考えているそうです。

人間関係や仕事上の劣等感など人の悩みは、生きている以上切っても切り離せないテーマとなっています。

今回は、会社を本当に辞めるべきなのか、辞めるべきじゃないのかを、どん底から這い上がり入社5年で役職を勝ち取ることに成功した私が25年間の経験を活かしデータを見ながら検証していきます。

会社を辞めるべき人と、辞めるべきじゃない人の基準をデータと経験から導き出し、今後どうすべきかを解説します。

会社を辞めるべき人、辞めるべきじゃない人の基準(1位~4位)

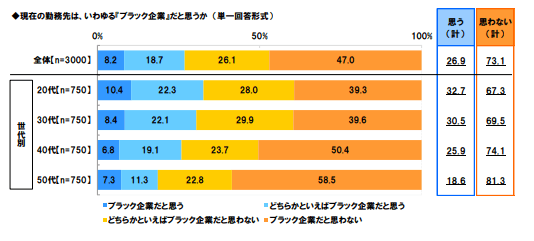

データ:現在の勤務先は、「ブラック企業」だと思うか?

引用元:日本労働組合総連合会

ブラック企業と思う従業員は、全体で26.9%と4人に1人がブラック企業だと感じており、20代に関しては3人に1人と多くの人が会社に不満を持っていることが分かります。

では、職場で起こっている不満とは一体どういった内容なのでしょう。

職場での不満は多種多様

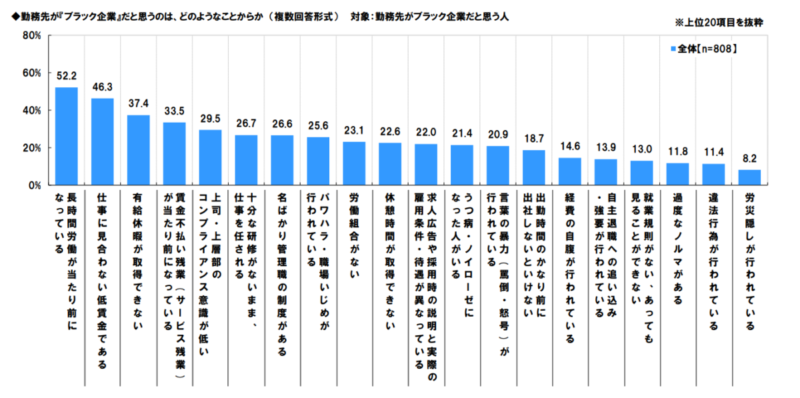

データ:「ブラック企業」と思うのは、どのようなことからか?

引用:日本労働組合総連合会

会社での不満は多種多様でデータを見る限り「長時間残業」「低賃金」「有給が取れない」「サービス残業」など会社側への不満が上位を占めています。

退職の選択肢をとる場合、今ならネットで検索すれば企業の情報が載っているので、ある程度の希望に沿った会社を選ぶことができます。

上記のデータだけでは不明瞭なため、次は本当にブラック企業にあたるのか「上位4つの不満」を平均値と比較しながら調査します。

1位.長時間労働が当たり前になっている。52.2%

転職の情報提供サービス「openwork」が2021年12月に公表した調査結果によると日本の平均残業時間は24時間/月です。

残業を行うには『36(さぶろく)協定』という労使協定を結びますが、もし『36(さぶろく)協定』を結ばずに残業しているのであれば即ブラック企業確定です。

(建設業、運送業、医師などは免除されているケースがあります)

『36(さぶろく)協定』は残業の上限が設定されており、「法定労働時間」は上限1日8時間で週に40時間、法定時間労働が発生した場合は、月45時間の年間360時間まで残業が可能となります。

『36(さぶろく)協定』を無視した長時間残業は、過労死レベルの場合も考えられるので会社を辞める決断も勇気ある行動の一つですが、労働基準監督署の窓口に相談・通報すると、労働基準監督署が会社の改善に向けて行動を起こしてくれることがあります。

私の職場も20年前は月100時間の残業をしている人がいました。今では『36(さぶろく)協定』を守り労務管理を厳しく取り締まってくれています。

2位.仕事に見合わない賃金である。46.3%

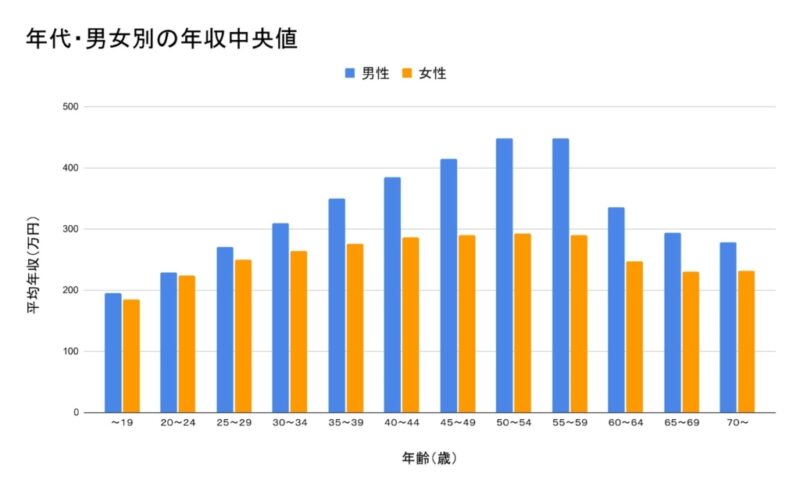

引用:Kikankou Inc.

年収を全体の平均値で見てしまうと高額所得者により数値が高くなるため、一般的な人の平均値を見る場合は中央値を参照する方が現実的です。

全体の年収中央値は3,967,314円となり、男性4,315,314円、女性3,514,914円です。

平均値でみると全体で4,453,314円、男性4,826,514円、女性3,782,514円となり中央値と比べると平均で50万円近くも変わることが分かります。

平均値で見てしまうと人より給料が低く感じますが、中央値でみても給料が低い場合は自分の能力値と相談して副業や転職なども視野に入れた方がいいかもしれません。

入社したときは、許容していても賃金のベースアップや生活スタイルが変わるにつれ不満もでてくると思います。私も副業していますが副業NGの会社もあるので注意ください。

3位.有給休暇が取得できない。37.4%

令和2年の厚生労働省調べによると年間に付与した有給は平均17.9日、このうち労働者が取得した日数は10.1日で取得率56.6%と約半分ほどの取得数です。

有給の年5日取得する義務化をした恩恵、またはコロナの影響なのか昭和59年以降過去最高の取得値となりました。

企業によって取得差はありますが、年5日の有給取得義務を怠っている会社は労働基準監督署への相談や通報をオススメします。

有給は従業員の権利ですが、まわりに迷惑をかけまいと控える方がいます。有給は上司と調整するのが望ましいですが、有給取得を何度も拒否される場合は社内外の相談窓口に行くことをオススメします。

4位.賃金不払い残業(サービス残業)が当たり前となっている。33.5%

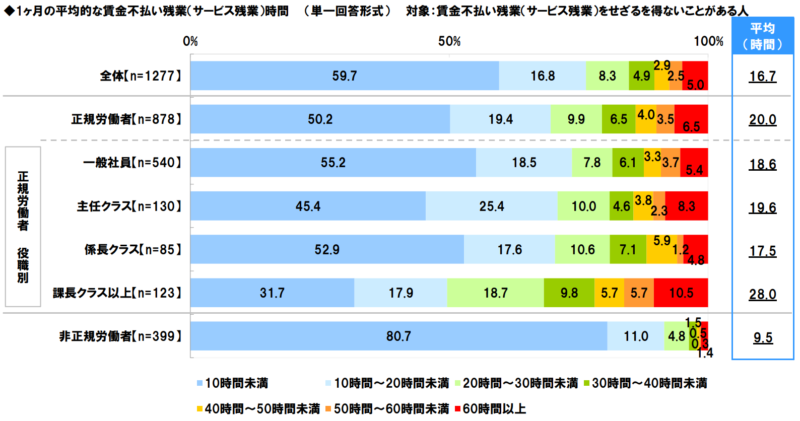

1か月の平均的な賃金不払い(サービス残業)時間

引用:日本労働組合総連合会

1ヶ月の平均的な賃金不払い残業(サービス残業)を強いられた人は、10時間未満が59.7%、10時間~20 時間未満が16.8%となり、平均時間は16.7 時間という結果になってます。

就業形態別だと、正規労働が20時間、非正規労働者9.5時間となり、正規労働者になると一般社員が18.6時間、主任クラス19.6時間、係長クラス17.5時間、課長クラス以上28.0時間となり、課長クラス以上になると負荷が大きくなる傾向です。

そもそも賃金不払い残業(サービス残業)事態が間違っていますが、月10時間以下(1日30分程度)のサービス残業は、よくあるようです。

役職が上がると賃金不払い残業(サービス残業)も上がる傾向となるため役職を目指す人が少なくなっている要因にもなっています。

賃金不払い残業(サービス残業)は違法行為となるので、会社に申告するか労働基準監督署に相談したり最悪の場合、弁護士に相談という手もあります。

10年以上になりますが、私の職場でも賃金不払い残業(サービス残業)が横行しており昼食もとれない人がいました。しかし会社へ訴えることにより賃金不払い残業分を支払って貰うことに成功し、以降改善された事例もあります。

あなたの会社は平均以上でしたか?

会社への不満トップ4位をデータと共に紹介しました。

いろいろな職種があるので平均以下だからブラック企業とは言いませんが、自分が納得して生きがいを感じていれば問題ありません。

もしかすると、意外とまわりも同じようなものだと感じて安堵した方もいたかもしれません。

専門性や権威性のある仕事は誰でも就職できるわけではありませんが、雇用形態や作業内容はある程度調べれば分かるので、どうしても不満な方がいれば求人広告に手を伸ばしてみてはいかがでしょうか。

今回取り上げた「長時間労働」「低賃金」「休暇の取得不可」「サービス残業」などは労働基準法に触れる場合があるので違法性を感じた場合は労働基準監督署への相談をおすすめします。

会社を辞めるべき人、辞めるべきじゃない人の基準(5位~8位)

後半は5位から8位のデータを見ていきますが、今度は全て人間関係の悩みとなっています。

人に対する不満より、会社に求める不満が強い傾向にあるようですが、人間関係は企業と違ってかなり身近で複雑となっており、就職おいての見極めも難しく数値化しにくいところが問題です。

5位.上司、上層部のコンプライアンス意識が低い。29.5%

コンプライアンスとは「法令遵守」の意味で社会的なルールや規則・法令などを守ることであり、簡単に言うと「悪いことをしない」という意味です。

メディアでは、よく会社の重役が不祥事を起こし、まわりから非常に厳しい目で見られたりしています。

あまりにも大きいテーマでありコンプライアンスで片付けてしまうと今回の全ての項目に当てはまってしまう総称のようなものなので、紹介と簡単な概要だけに留めておきます。

日本でのコンプライアンスの歴史は浅く、まだまだこれからです。上司、上層部の方が職場での権力や自由度が高いので目立つ傾向にありますが、職場全体の問題だと思います。

6位.十分な研修がないまま、仕事を任される。26.7%

新入社員には、特に感じるところが強いかと思いますが、研修は教える人間の質的なものに影響されるてしまいます。

本来は、安全やビジネスマナーを研修期間で行いその後、会社が作成したマニュアルに沿って仕事を行っていきます。

しかし、規模が小さくなればなるほど、マニュアルの整備を怠り教える人間にバラツキが生じます。

上司に相談してマニュアルの整備を進めてもらうのもいいですが、難しいようなら自分で作成することをオススメします。

私も入社時たくさんの作業標準書や手順書を作成しましたが、新入社員の教育も捗り、上長からの評価も上がるため一石二鳥なのでぜひ取り組んでみてください。

部下は上司がいると同じようなことを何度も確認する傾向にあるので、考える力を養うためにもある程度のところで仕事を任せるべきだと思いますが、マニュアルの整備や作業者に対するフォローの少なさが原因のため上司に相談したり自分で行動することで改善されます。

7位.名ばかりの管理職制度がある。26.6%

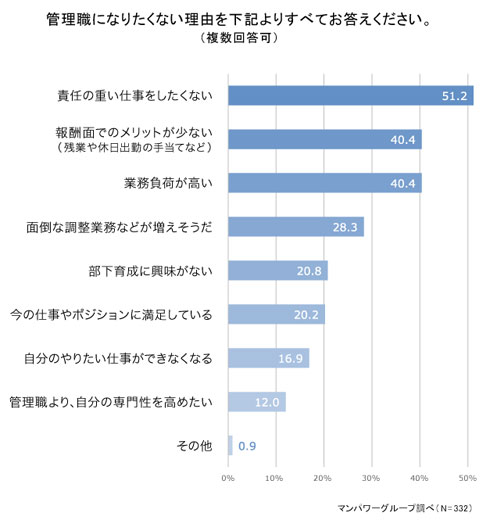

管理職になりたくない理由

引用:マンワパーグループ

20~50代の正社員に「管理職になりたいか」と尋ねたところ、83.0%が「なりたくない」と答えているのは、この名ばかり管理職が原因の一つとなっています。

もちろん役職手当は付きますが、それ以上の残業と責任がのしかかり最悪の場合、違法行為と認められ社員に訴訟されてしまうケースもあります。

企業は、賠償金だけではなく世間からの企業イメージの低下なども発生するためハイリスクな人事です。

名ばかり管理職の定義も曖昧なため、出世に歓喜し無理に仕事を頑張り体を壊す人もいますが、企業コンプライアンス的なところの知識も必要となるので注意が必要です。

少なからず従業員の夢や希望を利用し過酷な労働を強いる企業があります。労働基準法から逸脱した内容の場合は労働基準監督署への相談をオススメします。

8位.パワハラ、職場いじめが行われている。25.6%

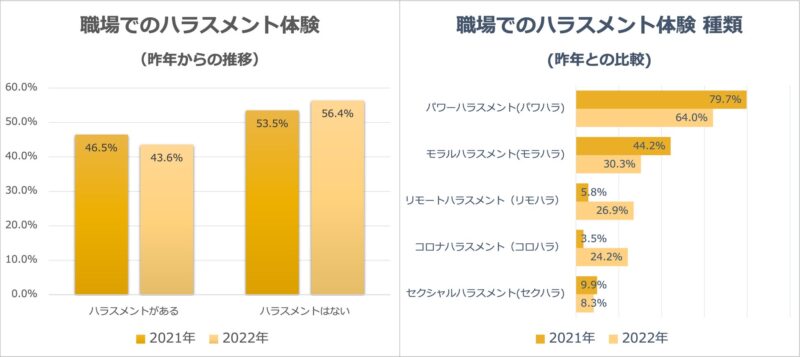

引用:JOB総研

JOB総研の調査したデータを見る限りハラスメント経験は半数以上と深刻な状況で、主にパワハラがトップで上司が68.2%、先輩が30.3%と権力の強い者からのハラスメントを受けています。

パワハラを受けとる度合いは個人差があり、定義づけを各職員が理解し実行するのは時間がかかりそうです。

多くの会社でハラスメントに関する資料の配布や、教育などを受ける機会が増えていますが、怒りっぽい人や気の弱い人など人それぞれのため、一人一人の感情マネジメントが問われることになります。

別のデータでは、ハラスメントを受けた23.1%が会社を辞めることを決断し、26.6%が会社を辞めようと考えていることが分かりました。

いざ会社を辞めて転職したとしても次の会社が自分に合った人間だけとは限らず、従業員の人間性を調べる手段はありません。

出来る限り今の職場を改善し作業しやすい環境を作るため、ハラスメント被害を社内外の相談窓口に相談したり、労働審判に控訴を申し立てるなどの方法がありますが、どうしても耐えられない場合は会社を辞めるしかありませんが、そのときはハラスメントを受けた教訓を大事にして人間関係の対応や対処など、少しでも被害が抑えれる行動をとれるよう心がけてみてください。

まずは会社の相談窓口に相談し、ない場合は弁護士に相談するか、心が疲弊して限界を迎える前に退職するかになってしまいます。労働基準監督署や労働局内には『総合労働相談コーナー』が設置されており匿名でも相談に乗ってくれるので、まずは誰かに悩みを打ち明けることから始めましょう。

会社を辞めるべき人、辞めるべきじゃない人の基準(まとめ)

いかがでしたでしょうか?

データを見ると今の自分が置かれている状況が理解できたり、判断材料として行動に移し易くなったのではないでしょうか。

人の悩みは尽きないもので今回紹介した以外にも多くの悩みが存在し、明日に希望を持てずに苦しんでいる方がたくさんいます。

悩みを会社や上司が解決してくれれば問題ないですが、まわりに変化を求めるより自己啓発や資格など自分を成長させる方法を選んだ方が、効果も早く自分の成長にも繋がります。

生きている以上、ほとんどの人は働かなくはいけませんので、少しでも生きやすい職場づくりを目指してみてください。

悪いのは環境ですが、自分自身の人間力を向上させることは、これからの社会を生き抜くうえで必須となります。並行して上司や会社の相談窓口などに相談してみて、難しいようなら労働基準監督署&労働局や弁護士に相談するのがいいでしょう。

コメント