あなたの職場にも気の合わない上司はいませんか?

せっかく仕事の環境や同僚との関係が良好であっても合わない上司がいると仕事も憂鬱になったり退職を考えたりするでしょう。

価値観の違う人間が一つの仕事に取り組むので、どうしても対立することはありますが、転職しても、自分に合った人間だけとは限りません。

ここでは、入社5年で役職を勝ち取った私が社会人経験25年の経験を活かし、合わない上司との向き合い方をデータともとに解説していきます。

合わない上司との向き合い方:上司に期待することは?

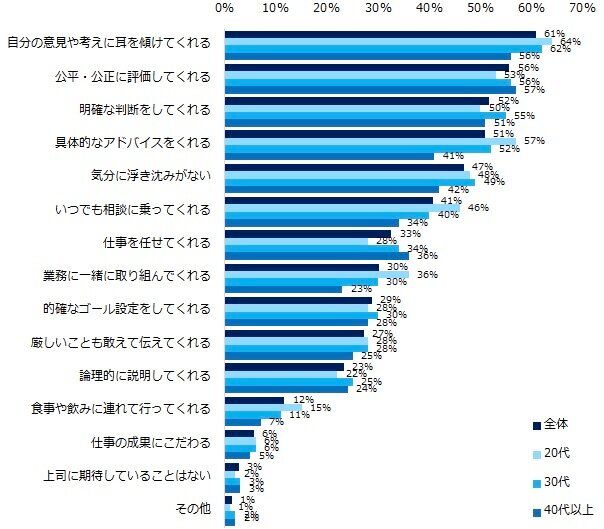

上司に期待していることはなんですか?

引用:エン・ジャパン

「エン・ジャパン」より「上司に期待していることはなんですか?」のアンケートをもとに上位3つをピックアップし、それぞれの内容を解説します。

自分の考えや意見に耳を傾けてくれる 61%

部下の意見を取り入れる職場は活気があります。

仕事に慣れると当たり前に感じることが、部下の新鮮な目は多くの「なぜ」に気づくことができます。

部下の「なぜ」が解消されると改善意識が高まりモチベーションの低下を防ぐこともできます。

公平、公正に評価してくれる 56%

上司も人間なので部下の好き嫌いや、自分の方向性に合った人間を相対評価する傾向があります。

部下に対しては絶対評価を前提としており、作業速度や品質など一定の基準を設けて評価する必要があります。

細かな基準を設けている企業も少ないので、相対評価を行う上司に対しては、逆手に取って上司にアピールすれば評価を上げてくれたりするので、割り切って上司に取り入るのも手段の一つです。

明確な判断をしてくれる 52%

判断力とは、データや論理を総合的に判断する行為のため、結論は誰もが同じになる傾向があります。

明確な判断をしてくれる上司は、考えることも少なく済むのでありがたいと思いますが、長期にわたり上司の判断に依存しすぎるのも、今後の成長を損ねる場合があるので、上司の判断基準を理解して次に生かせるように心がけてください。

上司への期待は、上司の成長にも繋がるのでいい面もありますが、上司に求めるだけではなく、自分の成長を第一に考えて上司の長所を取り入れるようにしてください。

合わない上司との向き合い方:上司の嫌いなところ

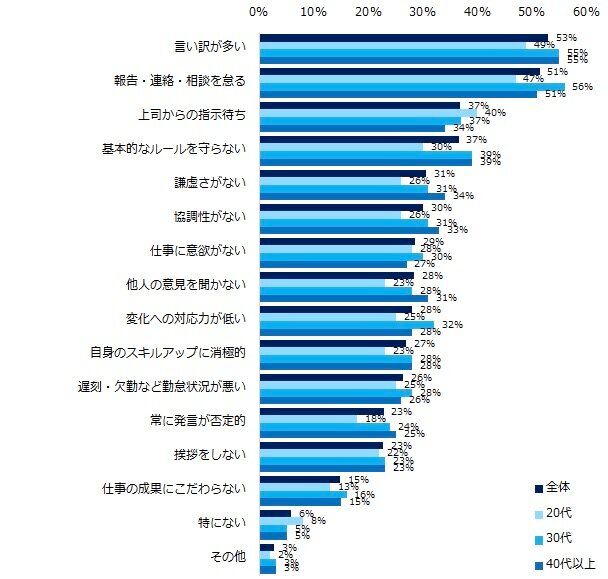

嫌いな上司の特徴ランキング

引用:Biz Hits

「BizHits」より「嫌いな上司の特徴のランキング」のアンケート結果をもとに上位3つをピックアップしそれぞれの特徴を解説します。

相手によって態度を変える 47人

日本の文化において、年齢であったり立場により態度を変えるのはコミュニケーションを円滑に行ううえで良く用いられる対応です。

部下が上司に接しているように、上司も同じように接して欲しいのでしょう。

上司の態度を改めるのはハードルが高いので、自分が同じような先輩や上司にならないように心がけてください。

仕事を押し付ける/仕事をしない 44人

上司と部下は職の要件が違うため、行う作業が異なります。

上司は、部下の成長を促したり自分のステップアップのため、どんどん部下に仕事を割り振ります。

部下のときに抱えていた仕事を上司に任命されてからも行っていては潰れてしまいます。

仕事を押し付けるのは、悪い言い方かもしれませんが良い側面もありますが、本当に仕事をしていない上司がいるのであればさらに上の上司や社内外の相談窓口に相談することをオススメします。

高圧的/偉そう 42人

確かに感情の起伏が激しく高圧的な上司は時代にマッチしていないですが、会社が役職を与えた以上うまく付き合うしかありません。

しかし、あまりにも常軌を逸しているハラスメント行為があれば証拠をしっかりと抑え労働局や労基署に設置してある総合労働相談コーナーや弁護士などに相談することをオススメします。

まずは職場に同じ悩みを抱えている人がいないかを確認し情報を共有していくと心強いです。

総合労働相談コーナーや弁護士に相談することを考えている段階で、他にも同じ悩みを抱えている人がいるはずです。まずは仲間を募り情報を共有することで大事にしなくて済んだりするので試してみてください。

合わない上司との向き合い方:部下の困ったところ

困った部下を持ったことがあるがありますか?

引用:エン・ジャパン

「エン・ジャパン」より「困った部下を持ったことがあるがありますか?」のアンケートをもとに上位3つをピックアップし、それぞれの内容を解説します。

上司が困っているということは、裏を返せば改善することで上司からの評価が上がるので、改善できるところから取り入れてみてください。

言い訳が多い 53%

部下上司関係なくミスをすれば、理由を述べて少しでもて失敗したことを理解して欲しいと願うのは誰でもあることです。

ミスした人間を責めるのではなく、ミスが発生するシステムを改善するよう努めれば、言い訳も減少しストレスなく仕事に取り組めるので実践してみてください。

報告・連絡・相談を怠る 51%

報告・連絡・相談は、仕事をするうえで基本となり入社初期で教育訓練が行われます。

仕事は一人で完結することは非常に少ないので、必ず報告・連絡・相談が必要となります。

安全面や品質面、生産性にも影響があります。

ある程度テンプレート化できる面も多いので、習慣的に取り入れられるようマニュアルをまとめることをオススメします。

上司からの指示待ち/基本的なルールを守らない 37%

指示待ちになりがちなパターンは、周りに気を使ってしまったり、自分に自信がない人に多いです。

例えば報告連絡相談をすれば指示待ち人間と思われないとか、指示をもらわずに行動したらルールを守らない人間と思われないかなどが挙げられます。

まずは自信をつけることから始める必要があるので、作業の原理原則を理解したり先輩や上司が対応した内容の意味を理解したりなどして、行動に理由付けを行い上司に問われたときに説明が出来るように訓練していきましょう。

報告・連絡・相談や指示待ちなどはある程度テンプレート化し状態化させることである程度対処できます。言い訳してもいいですが再発防止案あどを付け加えると上司も納得してくれるはずです。

合わない上司との向き合い方:上司も実は悩んでいる

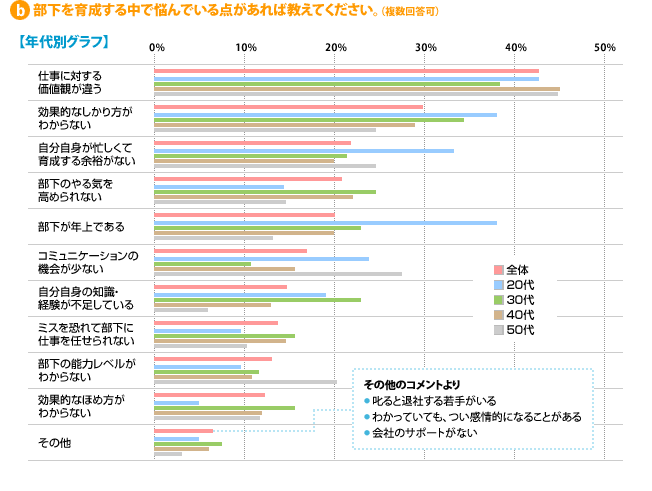

引用:エン・ジャパン

全員とは言いませんがデータでも分かるとおり上司は部下のために悩んでいますし大切に考えています。

「エン・ジャパン」から引用したアンケートで『上司に期待していること』『嫌いな上司の特徴』がありますが、これら上位2つをピックアップし解説していきます。

上司の悩み①仕事に対する価値観が違う

会社全体が進むべき道や目標は、同じ方向を向いていた方がいいですが、価値観が違うことはメリットもあります。

価値観が違えば違った視点で物事を考える事ができたり、一つのことに特化した特技が生まれたりします。

価値観の違いを承認することから始め、良いところを見つけ伸ばす方が価値観を上司に押し付けるより多くの成果を上げることができます。

上司の悩み②効果的なしかり方が分からない

効果的なしかり方を考えることが間違っています。

しかり方ではなく、どれだけ部下に接して、目を掛けることで信頼を勝ち得るかが重要になります。

部下から信頼されたり尊敬されていれば、どんなしかり方でも前向きに受け取ってくれます。

部下が駄目を前提に考えるのではなく、まず上司としてどう部下に向き合わなければいけないかを考えた方が、しかり方を考えるうえでは近道です。

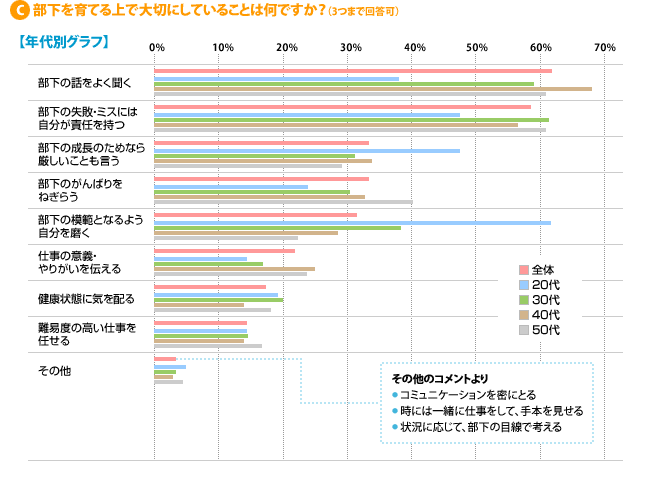

部下の育成で気にかけていること①部下の話をよく聞く

部下の話を聞くのは非常に大事で、仕事の話や悩み事のアドバイスできればモチベーションに繋がりますし、職場の改善につながり多方面で効果を発揮できます。

部下の話を聞くのは「職場のメンテナンス」と受け取り、しっかりと対応していきたい内容の一つです。

部下の育成で気にかけていること②部下の失敗・ミスには自分が責任を持つ

部下の責任は上司の責任となるのは当然で、いかに適切な教育を行い仕事のポイントを抑えフォローしていけるかが重要となります。

失敗やミスに対する責任の取り方はいくつかありますが、部下と上司の間だけで考えると、第一に再発防止対策をお互いで考えることです。

お互いで再発防止対策を考えれば、部下の罪悪感が薄れ、職場改善の手法を学ぶことができます。

人の失敗を責めるのではなく、失敗やミスをプラスに変える行動が部下の育成にとって大切です。

上司の悩みを解決することで評価が上がり、自分が同じ立場になったとき役に立ちます。上司も悩みながら部下の成長を望んでいます。どうしても合わない上司もいるでしょうが、少し歩み寄ってみるのも社会人として大事な部分です。

合わない上司との向き合い方:まとめ

いかがでしたでしょうか?

上司に対する不満は後を絶ちませんが、上司の悩んでいることをうまく解消してあげれば人間関係も多少は良好になるのでないでしょうか?

全て上司の責任だと思わず、お互い人間同士なので責任を共有してあげることが出来ればきっと自分の成長にも繋がります。

しかし、どうしても納得できない場合もあるので、その時は職場の同僚や社内外の相談窓口への協力が必要になるので一人で抱え込まず誰かに頼ることを忘れないでください。

私の職場にも数名を退職や異動に追い込んでいる、問題を抱えた上司は存在します。仲間を募り多くの人間が声をあげたことで今では大分落ち着いてきました。一人の力ではどうにもならなくても仲間と協力し他の上司を巻き込んでいけば、問題を収めることが出来るかもしれません。